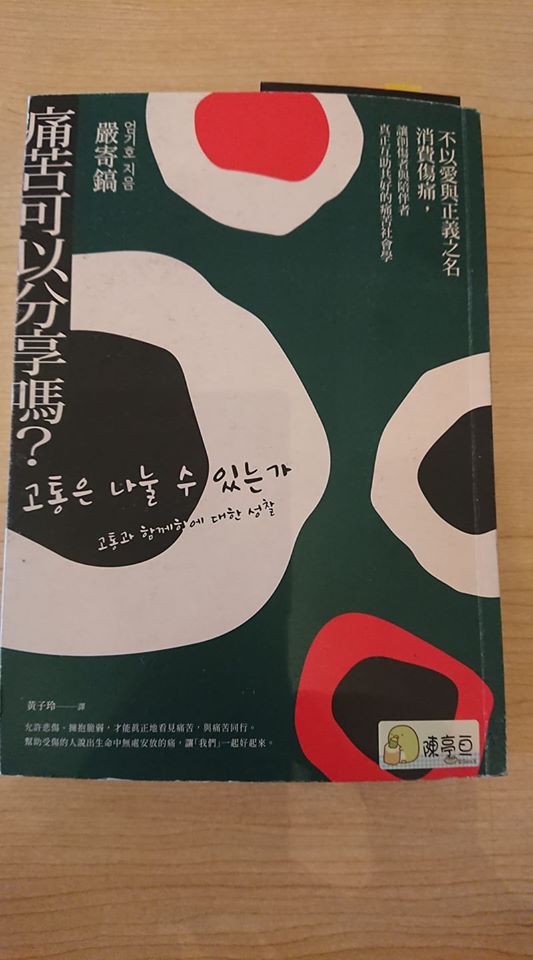

這是一本給了我許多提醒的書,作者自述是在人權團體社工旁的人,這樣的經驗讓他開始思考「痛苦」,「痛苦如何撕裂關係」以及「如何攜手前行」的問題。

從這本書提出的概念來說的話,痛苦,其實就是一種「失語」,失去了能描述、溝通、彼此連結、理解彼此的語言。

而這樣的痛苦,或說是受苦,其實是有好幾個層次的,這本書將「失語的三個層次」點了出來,分別是「社會層次的」、「關係層次的」、以及「存在層次的」。

社會層次的失語,有點類似我們進了醫院,卻聽不懂醫師跟護士們的話,而我們對身體病痛的描述總是無法被有耐心地聽完跟認為是有意義的;或是進入法庭,感覺自己說的話都無法跟人溝通,但法官、律師、檢查官們卻都用著自己不理解的語言,而感覺到事情與自己有關,但自己卻無法說明跟被理解,當作一回事的感受。

關係層次的失語,則是源自於「痛苦的難以描述跟同理」,因此受苦的人時常會脫口而出的說「啊你不懂啦」、「怎麼跟你解釋都沒有用啦」、「你怎麼這麼笨都聽不懂」之類的,由於在不同的處境、不同的經驗脈絡裡,因此痛苦很難被傳達。

存在層次的失語,以我的理解來說,則是「有些事縱使都理解,卻依然難以不感覺苦」的情況,例如:一位資深的心理界前輩面對配偶的往生,幽幽地說著悲傷輔導沒有用。並非這些理論無助於我們看見跟理解悲傷,而是,有些時候在那樣的處境裡時,能夠透過理論接受到的幫助跟支持感覺很有限。

這三個層次的失語,會讓受苦者感覺到自己非常孤立,無法跟任何人有連結,又不知道應該如何描述自己的苦,一直想說、一直想試著說清楚,但卻總是說不清楚,而且為了能練習說清楚,時常將身邊的重要關係當作垃圾桶,只能聽不能說的剝削著他們,看不到他們的苦,只卡在自己的苦裡,也因為被苦卡住,而看不到對方,因此最後也很難有人能繼續當這樣的垃圾桶,只能面臨「關係的斷裂」與更深的孤獨。

因此,作者試著將這個問題的解方拉出兩個層次,一個是:對受苦者來說,不是談「痛苦」以及如何痛苦,而是把談論的焦點放在「如何因應痛苦」上。當重點放在「痛苦」時,我們很容易就想比較彼此的痛苦,以及因此而彼此撕裂,但假使我們討論的是「曾經如何努力嘗試回應、因應、處理這個痛苦」,我們則能有機會更看到彼此「面對痛苦的能動性」而不只是一個「被痛苦佔據的人」,而更有機會能鬆動困境。

第二個是:發展支持支持者的網絡,許多時候由於痛苦者面臨的失語很嚴重,因此他們不見得是能對話的對象,但痛苦者的支持者則可能是可以對話的對象,而也應該發展這樣的支持,否則痛苦者因為自己的痛苦而難以發展關係,剝削支持者,會讓支持者更孤立,倒下後則是受苦者更惡性循環的狀況。

書本的最末,作者討論到了「寫作」與「呈現痛苦」這件事,我覺得很發人深省,跟大家一起分享。

「過去的賢人們以寓言和諺語的方式說話,因為真理本身無法表露,只能以寓言形式表達,然而這個時代的公知,則是用擷取跟剝製的方式來顯露本質。過去的賢者認為本質是無法呈現的,現在的公知卻相信本質可以被展現,兩者完全不同。(p.254)」

「在處理痛苦時,與其敏銳且鮮明地捕捉場景以展現出痛苦的本質,我們更需要的,是審慎地針對其背景來閱讀和寫作。透過這種處理方式所帶來的文字和故事,能夠更好地掌握受苦的當事人及他們周遭的陪伴者所陷落的情況、能幫助他們對生命有所領悟,並從旁補充和分享,創造出對痛苦有所助益的故事(p.255)」。

「當暫且逗留之人(指知識分子)模仿了在受苦者旁邊長久陪伴之人的行動時,受到攻擊的,往往是長久陪伴在側的人,這是在痛苦的場域中時常發生的狀況。」「它們處理了受苦者的問題,卻忽視了他們身旁的陪伴者。儘管知識分子的話語不見得多麼學術,但他們對陪伴者已多多少少建立起的語言,通常絲毫不表示尊重。(p.265)」

「也因如此,我希望知識分子能夠從自己陪伴在受苦者身邊的錯覺上退下,取而代之的,是聽聽陪伴者的話語,接收了這些話語後,再去創造下一段敘事。畢竟,儘管會產生爭執,但在爭執的過程中,能夠創造新的故事並加以延續的位置,還是在受苦者身旁。(p.262)」

願每個受苦的心靈都能逐漸找到失落的語言,願每個滿懷善意的支持者也都能獲得支持,願我們終能共同療癒一起向前。