這本書中主要討論的是所謂的「共依存症」跟「小大人」的狀況,在華人的文化社會裡,我們特別喜歡「小大人」,我們不喜歡孩子是孩子,我們特別喜歡孩子是「懂事聽話會幫忙的孩子」,對於兒童心理發展的階段一無所知,從親職的角色出發看著孩子的「懂事」「分擔」「乖巧」就感到很欣喜。

沒有一個「懂事」「分擔」「乖巧」沒有代價,特別是這一切來得太早時。

「共依存症狀是由我們的原生家庭及文化所產生的一種功能不良的生活型態,它抑制自我的人格發展,並造成我們對外在事物過度反應,卻對內在情緒反應不足。若未經治療,可能會惡化成上癮疾患。(p.229)」

上癮的內容包含各式各樣的內容,其中包含許多在台灣被視為正常或健康的內容:過度工作、過度健身、過度付出、過度控制,或是許多大家常見的飲食疾患、酒精成癮、藥物成癮、毒品或各種其他的物質成癮,其中很重要的鑑別項目是:是否用這些來「逃避靠近自己」,逃避面對過去的創傷、逃避面對一些不想再談的事、以及「是否感覺到非這麼做不可,不這麼做就會怎麼樣」。

那些童年為了生存被烙印在神經系統裡的傷痕,依然控制著我們。

「不論症狀或情況為何,我們是功能不良家庭的小大人,因為:在很久以前有某件事情發生了,而且不只一次。它傷害了我們,而我們只知道一個方法能保護自己。我們至今還在保護自己,但那個方法現在已經沒有用了(p.053)。」

如果你熟悉創傷,你就會明白上面這個段落說的內容就是「創傷」,也就是關於我們還很弱小、很需要外界的支持或協助的時期,但我們身邊的照顧者或是大人其實沒有能力扶持或照料我們,於是導致我們的需求持續性地匱乏著,甚至更糟糕地遭受到身體的虐待、性的剝削、安全感的持續喪失、強烈的擔憂與恐懼的心情,然後一直沒有機會被滿足這一切需求,不知道如何撫慰自己的情緒、也不知道如何描述自己的狀態,進而滿足自己的需要。

這個世界從未完美,所以期待沒有創傷地長大,大概是一件難事。

然而在華人的文化傳統裡「天下無不是的父母」「家醜不外揚」這樣的傳統下,有許多的孩子受著許多的痛苦,但卻沒有機會談,因為我們很難想像「沒有父母的自己會怎樣」,以及我們也明白「父母也有自己的難處」或是「其實這一切已經不容易」,所以身為孩子的我們,通常不知道應該怎麼「肯定自己的匱乏」。

肯定自己的匱乏,像是一種對父母的背叛,也像是種積極地評價。

身為一個頂著「孝順」的緊箍咒的華人孩子,身為一個體貼又看得懂父母的難處的貼心孩子,身為一個明白父母已經多麼不容易又能感受到父母的努力的孩子,我們通常很難有勇氣指認那些自己身上的匱乏,因為指認這些匱乏就好像是對父母巨大的指控,他們做得不好、他們不夠努力、他們還沒把該做的事情做對,所以我們才受傷的。

光是這樣的念頭,都會讓一個貼心又孝順的小大人加倍譴責自己。

小大人需要療癒自己,需要能正面地肯認這一切受的傷,但要肯認這一切,卻好像會傷害到某些人,這樣的道德兩難,時常綑綁著許多良善的小大人。華人傳統裡的「天下無不是的父母」「權威父母」的形象,時常過份地被強調,這樣的強調時常讓父母過份辛苦,必須去扛起一個扛不起的架子,也讓父母沒有機會從「身為一個人」的位置去表達自己的經驗,身為一個人的軟弱、悲傷、哀愁、無助或無能為力,而只能逞強,凡事都要有答案,這樣的概念也時常反過頭來變成父母自己的網羅,綁得自己無法動彈。

比較合理的理解,應該是「孩子是人,父母也只是有肉身的人」。

我們都有自己的限制,包含家庭的、社會文化的、結構的一切限制,於是讓我們都很難是真正自由地,不受限制地,自由地展現著自己願意展現的最好的自己的樣子,但我們很少有餘裕能回頭看看卡住自己的那一切,而是沒有餘裕地不小心就複製了這一切,然後繼續傷害著彼此。

我們可以一起療癒彼此,會有點痛,但我們都可以被療癒,一起。

很開心能看到有越來越多心裡學類的書籍討論著「沒有一個人能孤立地療癒」這樣的論點,這樣的論述肯認了人類在關係中所受到的創傷,只能透過友善的人際關係來療癒,療癒不再只是「個人內」的工作,而是包含著「友善的關係氛圍」也很重要。

這樣我們才有機會一步一步自助助人,療癒自己也療癒彼此。

然後我們都不需要離群索居,沒有一個問題需要孤立地獨自解決。

如果你認為有一個問題需要孤立地獨自解決,那麼,你大概也曾經是被困在一個很困難的環境裡,孤單寂寞而不知如何是好,只能打落牙齒和血吞的小大人,你看來一切都很好,也許也有很好的社會成就,但只有你自己知道,你沒有任何可以相信的人,什麼事你都只能自己解決,你不知道怎麼求助,也不相信有人會願意幫助自己。

我相信,那大概已經不是事實了,但我們依然緊抓著童年的信念不放。

人生很難,但我們總是有機會能重新看看自己,選擇不同的路。

願每顆總是善體親心、用盡童年的智慧試著找到方法活下去,而帶著許多創傷、遠離自己的情緒跟需求的善意的小大人的心,都能給自己一些允許,允許自己看到自己的傷,允許自己不必完美,允許一切已經都不一樣了,而我們可以用不一樣的方式活著跟相處。

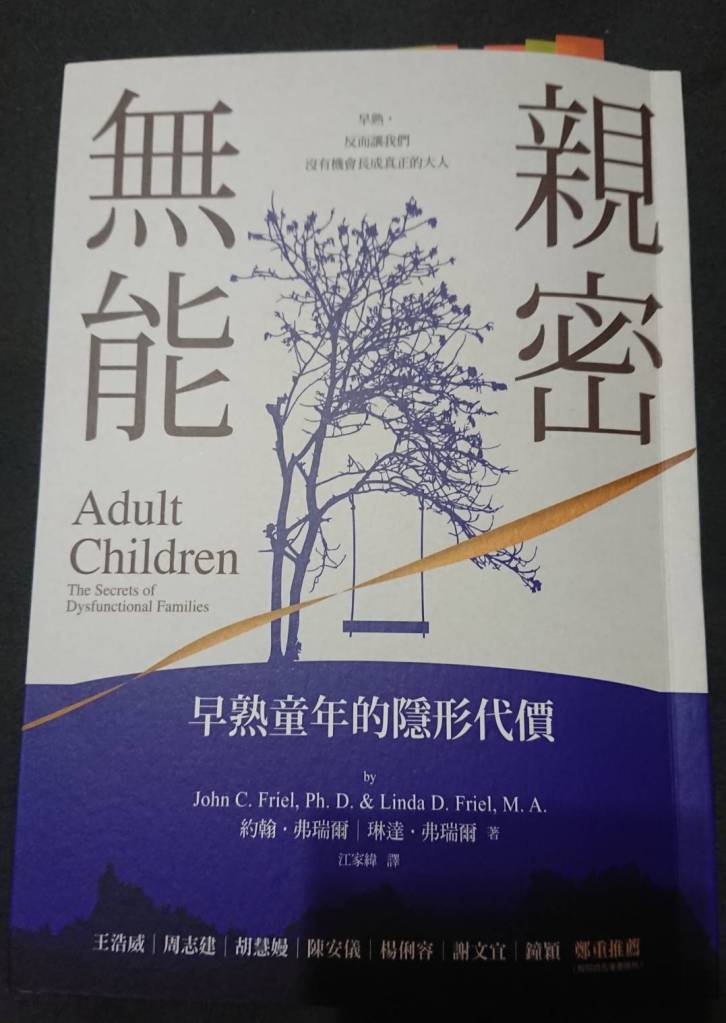

#讀書心得#無能親密早熟童年的隱形代價#為了生存而來的創傷#每個人都是獨一無二的樣子#比起指認無能與共依存#我對於如何讓彼此有能跟打造一個療癒的環境有興趣多一點#對受創的人來說不痛的活其實就很難#足夠友善的氛圍才能讓創傷被好好談談#然後我們才能去除羞愧感罪惡感跟創傷

發表留言