聖誕節這幾天,看完了這則去年的報導,忍不住對「系統性犯罪」有很深的感觸,也對「系統性犯罪的被害人」究竟多麼叫天天不應、叫地地不靈很有感觸。

作為一個傑尼斯粉絲長大的歲月裡,喜多川傑尼斯的性侵疑雲不是沒有聽過,但作為粉絲實在很難把「性侵害」跟眼前閃閃發亮的偶像連結在一起,遑論是在那個慘白的升學年代裡,每個月的偶像雜誌、每次的演唱會周邊、每個被側錄下來公開的影片裡,尋找一點快樂的年代裡,「喜多川傑尼斯會性侵旗下偶像」這些字眼只會滑過腦袋,頂多轉個兩秒,然後說著「不太可能吧?」然後就過了。

直到長大以後,每次追這些新聞,都像是一種贖罪。

作為粉絲的時代裡,有很多東西一直朦朦朧朧看不清楚,像是為什麼大野智的畫展裡要畫出一幅那麼巨大的喜多川傑尼斯?像是為什麼傑尼斯家族有好多藝人都有憂鬱症,為什麼很積極參與治療,甚至減少工作曝光,卻看起來沒有好轉,為什麼總是有些人當紅就退出,或是有些奇怪的拔擢,一些「說不清楚」的什麼,當這些證據越來越明顯,似乎也變得越來越清楚。

▽ 不承認男性會被性侵的日本法律。

日本的刑法直到2017年才修改成「男性也可以是『性侵害受害者』」。換言之,從1950年代開始的傑尼斯事務所,基本上是處於一個「縱使侵害了這麼多人,但男性不被計算在『被性侵』的範圍裡」,因此「無法可管」的奇妙地帶。

遭受侵害已經是一件很慘的事,縱使有法律可以依靠,受害者都可能很難仔細描述自己到底遭遇到什麼,究竟能不能「站在受害者的位置上」?自己這樣是「受害者」嗎?更遑論,日本的法律對男性受害者是一片真空,彷彿像是法律對著受害者說「男性不會被性侵害啦,你就算遭遇到性的暴力,你也不是被性侵,只有女性可以被性侵,你是男的所以不是」,這一切都更加深了他們的受害。

▽ 直接管理小傑尼斯且不允許他人管理。

描述兒少性侵害加害者及預防的一本書《獵食者》,裡面提及兒少性侵害加害者都很擅長「挑選獵物」,挑選那些「孤立」「無有力保護者」「不擅長言詞」的受害者,並且只要打造一個「讓受害者可以變得更孤立」的情境,就可以一邊用糖果一邊用鞭子,讓受害者相信加害者「對你很特別」「你不可以跟別人說」「你可以得到特別的好東西」,同時,加害者再利用自己的公眾聲量,營造好的形象,或是有利於說服的某套說詞,就可以擺平各種他人的疑慮、監護人的提問、孩子的反抗,可以繼續遂行自己的意志。

所以書籍裡提及,要避免兒少性侵加害者,最主要的做法就是「當個積極的保護者」,讓孩子明白自己是被保護的、被信任的、孩子說的話會被當一回事、積極地參與孩子的生活。這樣做,獵食者就可能「不挑選你的孩子」下手,因為那對他來說風險太大。

回過頭來看這套傑尼斯的管理,老實說,還真是不寒而慄,讓人忍不住納悶起自己怎麼需要這麼多年才能看懂。

在傑尼斯事務所裡,關於小傑尼斯的管理跟集宿活動,都是由喜多川傑尼斯親自管理,而且從新聞訪談裡的描述看來,不僅僅是「親自管理」而且是「禁止他人代為管理」。到這裡,其實就已經打造了一個具有權力位階差距,可供受害者以性跟噤聲交換的結構。

從之前BBC的紀錄片裡也可以聽到,對受害者們來說,究竟「是不是受害」在那個年紀,真的很難懂。聽起來是「只有一部分人可以去合宿所,有去過的人都會紅」,以及「傑尼斯只是叫我們去洗澡」,但有的人會被脫光抱著洗澡、有的人會被脫衣服按摩,然後都說沒有要做什麼,只是對你好而已。

要如何理解這一切是什麼,那是受害者可能要花上一輩子的事。

▽ 持續被忽視、不被報導的系統結構。

在報導中指出1989年前小傑尼斯中谷良先生,曾經出過一本書《傑尼斯的逆襲》裡面提及並告發了性侵害的事,然而這本書出版以後持續遭到訕笑跟惡意對待(影片19:21處);然後接二連三也有許多的前傑尼斯成員出面描述,希望讓喜多川傑尼斯的性侵害事實被大眾看見(影片19:46處);《週刊文春》也持續報導此事,直到被喜多川傑尼斯提告毀謗,法院裁定這個報導有部分屬實,因此誹謗敗訴,然而縱使到這個時候,日本媒體依然對這個案件沒有正面報導。

做為一個追過許多年傑尼斯偶像的人,實在聽過不少「傑尼斯家族媒體影響力深遠」的說法,無論是「如果發另外一家藝人通告,自家藝人就不上」、「發A組藝人通告,就讓B組上節目」,有許多要脅節目端的方法,加上傑尼斯藝人們的數量龐大,某個程度上對節目製作端來說實在是「大到得罪不起」。

面對這樣「大到得罪不起」的偶像製造機,「性侵害疑惑」成為坐在日本媒體界裡的那隻大象,誰都不敢提。

後續,喜多川傑尼斯於2019年過世,媒體大篇幅地報導了喜多川傑尼斯的過世,卻對於性侵害的新聞閉口不提。一直到2023年,BBC進行了《獵食者:日本流行音樂的秘密醜聞》追蹤報導,這則新聞才從國外燒回日本,逼得傑尼斯事務所必須回應。

▽ 要有多少受害者,才能拉下一個加害者?

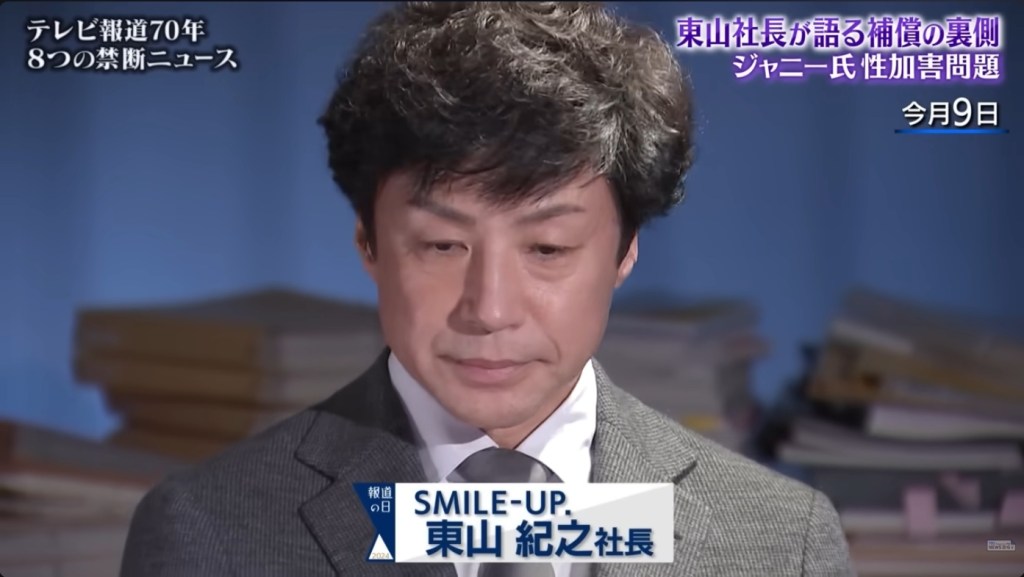

這則新聞訪問的片段,東山紀之描述了前傑尼斯事務所(也就是現在的Smile-up,這名字我永遠都記不住)他們針對性侵害受害者的申告、調查、賠償估計以及連繫數量。

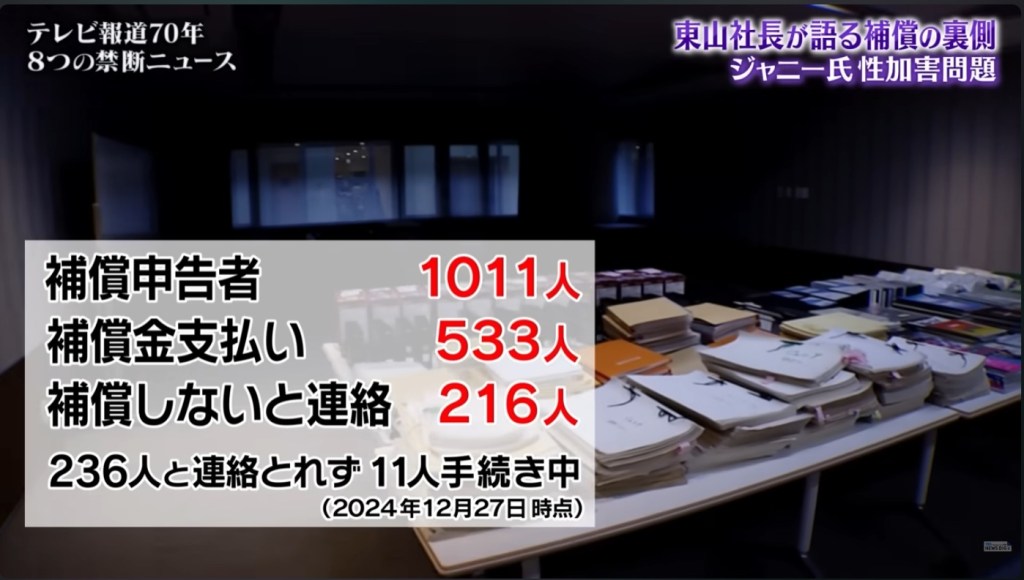

影片裡呈現了一個很驚人的數字,申告是傑尼斯被害者的件數有1011人。其中已經調查完畢,確認會賠償給付的人有533人,確認不會賠償(可能是無法驗證所談的內容,也無法驗證是否此人的確有加入小傑尼斯),並加以連絡告知的人有216人,其中有236人無法聯繫上,有11人還在聯繫中。

為了進行這個調查,他們由公司出資,成立了一個獨立的調查委員會,由約50位律師來進行調查,包含查閱當年的人事檔案、安排勤務的資料、錄影資料等,想方設法確認這個人是否的確曾經隸屬於小傑尼斯,主動陳述的細節內容是否確實,還是通篇亂說來欺騙賠償金。

關於「如何推定賠償金」的部分,東山表示他「不被允許知道」,是由獨立調查的委員會全權處理,且描述調查委員會有一套自己的計算方式,但這套計算方式他們「完全沒打算公開,因為他們憂慮這種資訊公開會助長未來的模倣犯」。

一個喜多川傑尼斯,已經有至少五百多名公司願意賠付的受害者。

也難怪東山忍不住沉重地說「會在想,為什麼沒辦法在傑尼斯還在世的時候就阻止他呢」,但老實說,我私心認為,如果喜多川傑尼斯還在世,目前這件事大概也還繼續石沉大海,而今天的東山大概也不會是像報導中這樣的反省樣貌吧。

喜多川傑尼斯的死亡,也帶走了一個時代,讓新的可能性開始。

當年追著這一切的少年少女也逐漸長成無法忍受「權勢性侵」的大人,也讓日本媒體界能將複雜的性侵或性騷擾拿到檯面上談,過去對有權者相對包容度大的媒體,也逐漸被觀眾影響,開始對於性侵害或是性騷擾的容忍度下降,開始採取比較多積極且自律的舉動。

無論是中居正廣的富士電視台性侵事件,或是最近國分太一的性騷事件。過去那些打人、家暴、性騷擾、性侵害可以全身而退的年代,逐漸地退去,一點一點地形塑著日本媒體圈對「性」與「權力」的新實踐。

當有一個受害者都已經太多,五百多個受害者才能敲開這扇隱身在權力背後的大門嗎?每次想到這個,就覺得這個數字實在太沉重。

▽ 受害者與家屬們那些無法挽回的時光。

報導裡提及了許多受害者們的人生,有許多人選擇離開傑尼斯事務所,不再當小傑尼斯,一輩子隱姓埋名也不再提這件事,但默默地承受著身心的煎熬;也有些人像前面的中谷良先生,公開揭露,但卻遭受到網路攻擊霸凌,認為他見不得人好,許多公開揭露者都遇到這樣的情況,也有些人因此輕生、得到憂鬱症、不得不遠走他鄉才能獲得自己心靈安穩的生活;也有些人告訴家人以後,家人非常自責,最後家人輕生。

當喜多川傑尼斯安享天年的時候,對比起受害者只能感到悲戚。

特別是聽著那些都已經成年,或是五六十歲、四五十歲的大叔們,站在當年有回憶的地方依然會發抖、依然受到情緒困擾,或是當年沒有受害,卻發現自己沒有發現身旁夥伴的受害,而感到很歉疚,每每聽到都會讓人感覺很哀傷。

獵食者用你的夢來傷害你,孤立你,好方便自己剝削你。

每每想到以前鼓舞著自己,讓自己每天都覺得開心,有點動力在自己的慘淡歲月裡可以活下來的偶像,他們的背後竟然背負著這些,無論是直接受害、被迫旁觀、被迫噤聲、無法對外求助、被迫跟同儕帶著隔閡、必須忍耐這一切,好換得能在我們眼前閃閃發亮的機會,有時候,會感覺到連自己都罪惡深重。

大野智畫下的那張喜多川傑尼斯,我總覺得充滿了矛盾的意義。

像閃亮的偶像,跟它底下拉出的長長的影子。

不知道這種文章有誰會看,但我只是自己看完以後覺得毛骨悚然,當年的自己怎麼能這樣好傻好天真,帶著一種矛盾又挫折的心情,來整理一下這則影片裡的資訊,如果剛好有人跟我一樣也是有這種贖罪的心情的,也可以一起看看。

留意那些「孤立」你的人。不要讓自己陷於「孤立」。

願每顆蒙受著難以言喻的苦的心,都能幸運地找到支持,讓自己的語言被聽見,讓自己的心有機會敞開,讓自己的思緒跟經驗有機會被梳理,讓某種結合著權力跟剝削的惡有機會被看見,也讓我們能一點一點靠近那些苦,讓人受的苦不再孤獨地受著。

發表留言