看著這本書時,我才漸漸理解致豪律師之前訪談時提的內容,特別是針對特殊的(少數的)精神疾患會因為社會支持不足、精神狀態不穩、被害妄想、被強迫置入的思想影響,而犯下沒有犯意卻非常嚴重的犯行,而這樣的犯行、加害者卻變成整個司法制度的大難題。

我之前訪談致豪律師的時候有很多衝擊,特別是「需要對精神疾病患者提供特別處遇」、「精神疾患者,時常系統被剝奪司法資源」、「精神疾患者的反應與正常人不同,因此面臨司法判決程序時更接近死刑」,其實之前一知半解,何以需要特別處遇,犯罪是事實難道不需要懲罰?為什麼要照顧優於懲罰?縱使他有精神疾患,為什麼不讓他先被懲罰再談治療?

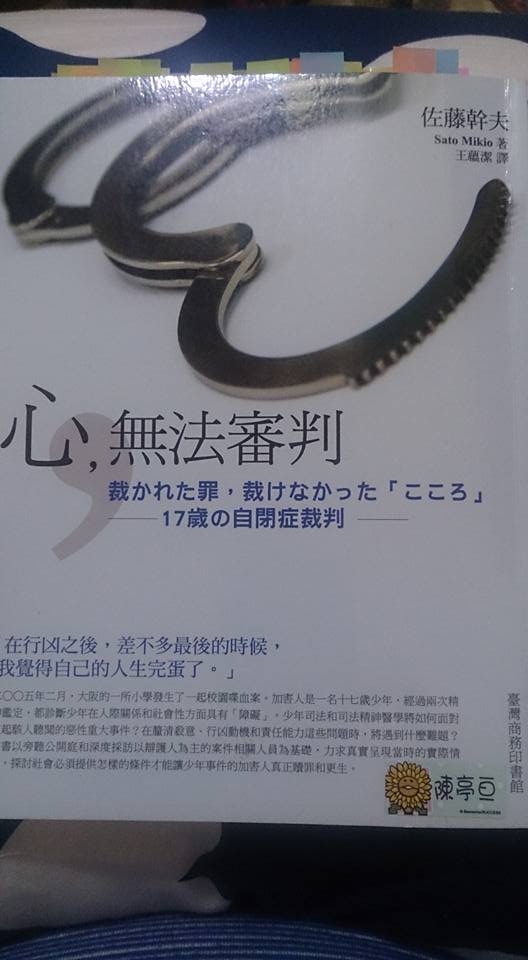

然而看了這本書以後,我對致豪律師的話有了更多理解。

這本書介紹了一個日本的殺人事件,一個廣泛性發展疾患的青少年,在被害妄想影響的加害想法、強迫信念出現時,因為也正巧缺乏社會支持、個人狀況很差,於是「順著流走」地到了畢業的國小,以利刃攻擊了數名教師,並導致其中一名教師死亡,多名受傷,師生驚慌失措,且有持續地恐懼等。

這個案子非常特別,因為加害者的醫師剛好對發展性疾患非常理解、且長期診療這位加害人,所以能在法庭上仔細地說明這個疾患,也才能讓法官理解這個疾患。

然而,嚴峻的問題在於(1)加害者的精神疾患可能讓他無法理解犯行嚴重程度,判刑也變得缺乏意義,(2)加害者的精神疾患通常不會因為監獄監禁好轉,所以假使有機會減刑、緩刑,更生跟減少社會風險變得更困難,(3)檢察官基於責任跟受害者請求,多半會請求嚴刑,(4)受害者家屬跟輿論通常無法接受「重刑/極刑」以外的選擇,(5)這也導致法官縱使理解加害者的特殊情況,需要讓他懺悔就需要先治療,卻多半不敢這樣判決。

面對突如其來的意外,受害者的痛苦與委屈迫切需要出口;然而綜合前面所述,縱使對加害者處以極刑,是否能系統性地改善之後出現新的加害者的可能?加害者受以極刑以後,受害者是否就真正能感覺到療癒?還是整個系統會因為已經失去加害者這個目標,也不再協助受害者?

被拋擲、遭受生命中難以迴避的痛苦的受害者,或受害者家屬,是需要更多地協助的,而司法可能不是、也不該是對受害者唯一的「恢復正義」的路徑或想像。